制御盤内の回路は主に「動力回路」、「制御回路」、「電灯回路」に分かれているみたいだけど、それぞれどのような特徴があるのだろう?

今回は制御盤内の回路の話をしたいと思います。

制御盤はその名前の通り、機器を動かすための回路が入っている盤なのですが、制御盤の中には大きく分けると動力回路、制御回路そして電灯・コンセント回路に分けられます。

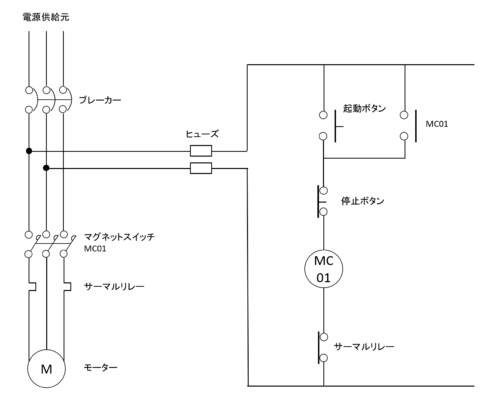

それぞれ、どのような役割を果たしているか下記のような回路例を用いて説明していきたいと思います。

動力回路とは?

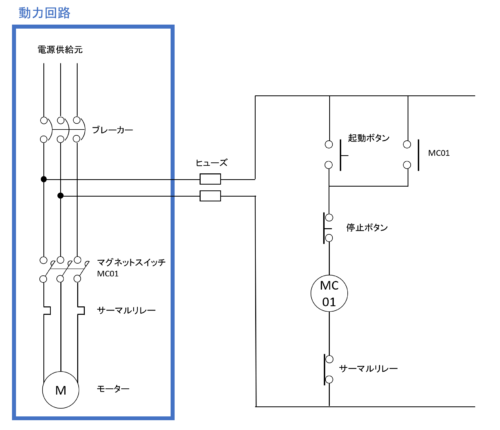

動力回路は実際にモーターやヒーターなどの機器を動かすための回路になり回路例でいうと青枠の部分になります。

動力回路は基本的に三相200Vや400Vといった三相電源が用いられることが多く、

構成はブレーカー、マグネットスイッチ、サーマルリレー、モーターの順で構成されています。

インバーター制御の場合はマグネットスイッチとサーマルリレーの個所にインバーターが入ります。

動力回路はモーターが接続されている部分の回路のことだね!

制御回路とは?

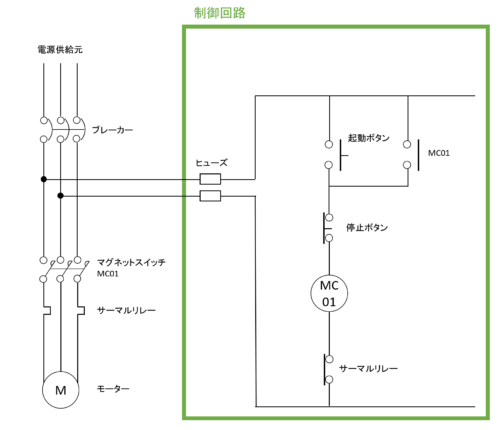

次に制御回路はモーターを動かすための回路や、検出器や変換器、調節器といった計器を制御するための回路部分になります。

今回のモーターを動かす回路であれば緑の枠で囲った部分が制御回路になります。

制御回路は押しボタンやリレーなどで構成されており、電源としては単相の100Vや200Vといった交流電源に加えて直流の24Vもよくつかわれます。

今回の例では三相の回路から直接単相電源を取っていますが、別回路で制御電源を用意することも一般的です。

今回の例では起動ボタンを押すことでマグネットスイッチが入り制御電源から動力動力電源に電源を伝えます。

また、起動ボタンを離した後も回路を維持するためにマグネットスイッチのa接点を起動ボタンの個所に並列で入れてあります。

この回路のことを自己保持回路というよ!

なぜ制御回路が必要となるのか?

どうして動力回路と制御回路を分ける必要があるんだろう?

動力回路とは別に制御回路が必要となる理由としては以下のような理由があります。

安全性

動力回路はその性質上、三相の200Vや400V電源を必要とするうえ電流も多く流れるので、もしも漏電した場合に大きな事故につながりやすいです。

そのため、人が触る可能性部分は比較的低電圧、低電流とすることで事故の危険を減少させることができます。

異なる電圧での制御がしやすい

検出器や調節計といった制御機器は動作電源が機器によってさまざまです。

制御回路はリレーなどで簡単に異なる電圧間の制御ができるので、制御回路は使い勝手が良いです。

リレーに関しては以下の記事で解説しています。

電灯・コンセント電源とは?

最後に今回のモーター回路には出てきませんでしたが、

制御盤によっては電灯・コンセント電源もある場合があるので少し触れておきたいと思います。

電灯・コンセント電源はその名前の通り照明やコンセントの回路に用いられる電源回路です。

基本的に日本では単相の100Vで用いられます。

制御電源と同電圧であることも多いですが、ブレーカーなどで別回路としておく必要があります。

コンセントなどは特に何が接続されるかわからないため、もし容量以上の機器がつながれた場合に制御電源も一緒に落ちるのを防ぐためです。

まとめ

今回は動力回路、制御回路、照明・コンセント回路について解説しました。

まとめると以下のような使い分けになります。

- 動力回路:モーターを直接つなげる回路。主に三相200Vや400Vが使用される。

- 制御回路:モーターや計装機器を動作させるための回路。主に単相100,200V、DC24Vが使用される。

- 電灯・コンセント回路:照明機器やコンセント用の回路。主に単相100Vが使用される。

皆さんも、これらの違いを把握したうえで制御盤を見てみるとより理解が深まってくると思います。

コメント