計装機器と調節計の間にディストリビューターっていうものがあるけれどこれは何だろう?

計装機器からの信号をDCS、PLCや調節計などの制御機器に入れる際にディストリビューターといった機器を介することが多々あります。

また、ディストリビューターと同じような見た目した機器としてアイソレーターや変換器があります。

これらの機器は計装機器本体や調節計と比べると意識することのない機器たちですがそれぞれ大切な役割があり、場面によって使い分けられています。

今回は計装信号の取り込みによく使用されるディストリビューター、アイソレーター、変換器の特徴と役割について解説していきたいと思います。

ディストリビューター(分配器)

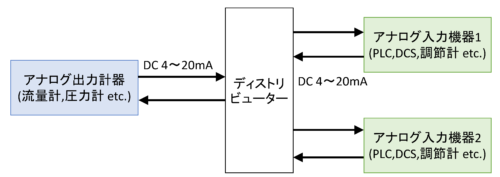

ディストリビューターは日本語にすると分配器で、一つの入力を二つ以上の出力に分配する機器になります。

ディストリビューターの特徴として以下の2点があります。

1. 計装信号を複数の制御機器に取り込みたい場合

計装機器の信号を調節計と記録計の2つに取り込みたいなどにディストリビューターを使用します。

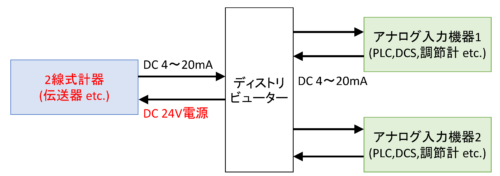

2. 2線式伝送器にDC24V給電を行う場合

また、ディストリビューターは以下の図のように2線式の伝送器などに対しての24V電源を信号と共に送ることができるといった特徴もあります。

2線式の伝送器については下記記事にて解説しています。

また、ディストリビューターを使用しないで複数の機器に信号を伝える方法は以下の記事にて解説しています。

アイソレーター(絶縁器)

アイソレーターは絶縁器と呼ばれ、信号を計装機器側と制御機器側とで完全に分離するために使用される機器です。

アイソレーターの特徴としては以下の点があります。

1. 絶縁による機器の保護

計装機器が不具合によって異常電圧がかかった際、絶縁がなされていないとDCSやPLCといった制御機器にも影響が及んでしまいます。

アイソレーターを介することで被害を最小限に食い止めることができます。

2. 信号の回り込みの防止

複数の機器を直列で接続する場合、共通のCOMがあると片方の機器にしか信号が正しくいかない場合があります。

その場合、回路中にアイソレーターを設置することで防ぐことができます。

変換器

最後に変換器についてです。

その名の通り、信号形態を変換するための機器になります。

計装信号として広く使われている信号としては4~20mAの電流信号、1~5Vの電圧信号に加えて、測温抵抗体のPt100Ωなどがあります。

これらの信号の変換以外にもマイナーな電圧や電流の変換なども変換器によって行うことができます。

ただし基本的に変換器の入力と出力の信号は決まっているので間違ったものを使わないようにしましょう。

計装機器の出力と調節計の入力信号にあった変換器を選定することが大切だよ!

まとめ

上記でそれぞれの機器の違いについて記載してきましたが、実際の機器は上記の一つだけでなく、複数持っていることが多いです。

例えば、ディストリビューターと変換器機能を同時に持っていたりします。

信号形式と出力数しっかりと確認したうえで、それぞれの機器が持つ特性を理解して適切な構成を選定しましょう。

コメント