「この信号はドライ接点で出力しといて!」って言われたけど何のことだろう?

電気制御の分野では接点入力や接点出力の信号などに対して「ドライ接点」、「ウェット接点」という言葉をよく耳にすると思います。

何となくイメージでは分かっていても、どのようなときにドライ接点を使えばいいのかというのはわからない人も多くいると思います。

本サイトの管理人おたちも理解するまでに時間がかかりましたので、今回は「ドライ接点」、「ウェット接点」に着目して定義に加えて、主に制御機器への制御信号を中心にどのような場面でそれぞれの接点が活用されていることが多いか簡単にまとめてみたいと思います。

ドライ接点とウェット接点について

まずは、「ドライ接点」と「ウェット接点」の違いを説明します。

それぞれの接点の違いはずばり電圧がかかっているかどうかです。

一般にドライ接点は無電圧接点、または乾接点とも呼ばれ、接点がオンとなっても電圧がかからず、通電されるだけの状態を指します。

一方、ウェット接点は有電圧接点、または電圧接点とも呼ばれ、接点がオンになると通電と同時に電圧が印加されている状態を指します。

言葉の定義だけだとよく分からないや!電圧がかかってるってどういうこと?

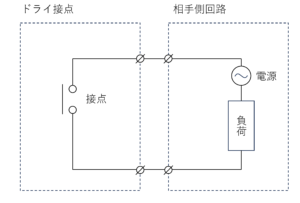

ドライ接点とは?

以下の図のように出力がONされても接点に電圧がかかることはなく、通電するだけの接点です。2端子間は導通か不導通(オープン)の2状態で出力します。

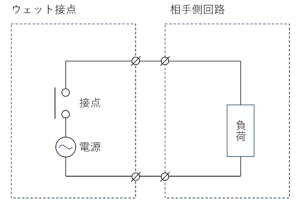

ウェット接点とは?

出力がONされると電圧が印加される電源です。2端子間は電源を供給するか、しないかの2状態で出力します。ウェット接点は電源を供給するので、出力側は不可をつなぐだけで使うことができます。一般に、電源を共有しないオフ状態の時は2端子間はオープンになります。

ドライ接点の使用例

ドライ接点が使用されている例としてPLCやDCSなどの制御機器への入力信号(Di)に使用する場合があげられます。

PLCやDCSといった制御機器は間違った電圧などをかけるとすぐに壊れてしまうことから、制御機器自身に供給している電源を利用することが多いです。

そのため、制御機器への入力信号はドライ接点を用いることが多いと思います。

基本的に制御機器への入力信号(押しボタンやリミットスイッチ)はドライ接点のことが多い気がするよ!

ウェット接点の使用例

一方でウェット接点がよく利用される場合として、電磁弁などの現場に設置する機器への出力信号(Do)があげられます。

現場に設置する機器周辺では制御盤はないことが多く、電源は取りにくいのでドライ接点ではなくウェット接点が使用されることが多いと思います。

ウェット接点は現場に設置する機器へ信号を送る際によく使用されると覚えておこう!

まとめ

今回は制御信号でよく聞くドライ接点およびウェット接点に関して定義を説明するとともにどのような場合に使用されることが多いかを簡単にまとめてみました。

私の経験上以下の場合が多いと思います。

- 制御機器(PLCやDCS、インバーターなど)への入力信号 → ドライ接点

- 現場計器への出力信号 → ウェット接点

- 制御機器から制御機器への出力信号 → ドライ接点

あくまで一例なので必ずそうしないといけないってわけじゃないよ!

どちらが電源を持つべきかよく考えて設計をしていこう。

感覚的にはなかなかイメージのとっつきにくいところではありますが、上記の考え方を基本に設計をスムーズに行ってみてください。

コメント